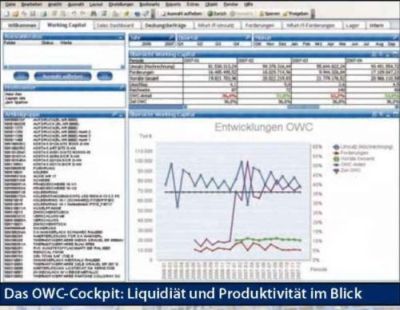

Das OWC-Cockpit

Liquidität und Produktivität jederzeit im Blick

Ingo Laqua, Mario Zur

Das Operating Working Capital (OWC) oder Netto-Umlaufvermögen ist eine absolute Kennzahl zur Beurteilung der Unternehmensliquidität. Gerade im heutigen Umfeld kommt dieser Kennzahl eine zentrale Bedeutung zu, bewertet sie doch, ob das Umlaufvermögen des Unternehmens ausreicht, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Eingriffsgrenzen für das OWC definieren

Das richtige Maß für das Working Capital zu

finden stellt somit die erste Herausforderung

für das Unternehmen dar. Während Forderungen

und Verbindlichkeiten noch relativ

eindeutig definiert werden können, ist ein

Lagerbestand immer in Relation zur Lieferfähigkeit

zu bewerten. Tatsache ist, dass

in Krisenzeiten das Working Capital häufig

dramatisch steigt, da sich Bestände aufgrund

nicht abgerufener Aufträge bzw. Forecasts

aufbauen und Kunden ihre Zahlungsziele in

vollem Umfang ausreizen. Aber wann ist das

Working Capital zu hoch?

Die Antwort hierauf ist u.a. von Faktoren wie Eigenkapitalquote, Markt und erforderliche Anlageninvestitionen abhängig. Basierend auf diesen Rahmenbedingungen werden Eingriffsgrenzen für das Working Capital definiert, die sich bspw. in Form der (Kapital-) Bindungsdauer oder des prozentualen Anteils vom Umsatz, Eigenkapital oder anderen Werten darstellen lassen. Hier helfen Benchmarks, um sich ein erstes Bild zu verschaffen. Bspw. beträgt die durchschnittliche Kapitalbindung in der Automobilzulieferindustrie 80 Tage, im anlagenintensiven Maschinenbau hingegen 115. Dennoch muss jedes Unternehmen für sich den optimalen Betriebspunkt und die Eingriffsgrenzen für das Working Capital definieren.

Kennzahlencockpit schafft Transparenz

Die Kennzahl Working Capital lässt sich nicht

per Knopfdruck aus einem ERP-System ziehen.

Dafür müssen die o.g. Einzelkennzahlen

aus unterschiedlichen Modulen wie Warenwirtschaft

und Rechnungswesen konsolidiert

und ggf. in Relation zu anderen Zahlen

gesetzt werden. Im operativen Geschäft ist

das Working Capital deswegen eine Zahl, die,

wenn überhaupt, nur im Monatsbericht oder

gar nicht erfasst wird.

Um dieser Kennzahl die erforderliche Beachtung zu geben, hat CIM Aachen ein Tool entwickelt, das auf Basis der in der ERP verfügbaren Daten den aktuellen Stand des OWC jederzeit abrufbar macht. Dabei ist es einerseits möglich, einen Ziel-OWC zu definieren, der bspw. auch als Kennzahl für Zielvereinbarungen herangezogen werden kann. Andererseits lassen sich die Werte der einzelnen OWC-Bestandteile darstellen, woraus der jeweilige Handlungsbedarf ersichtlich wird. Während dieser bei den Beständen noch einigermaßen transparent ist, ist das Schaffen von Transparenz im Forderungs- und Kreditorenmanagement häufig dringend erforderlich.

Das OWC-Tool basiert auf einer kommerziellen Softwarelösung. Deswegen lässt es sich zu einem ganzheitlichen BI-Tool (Business Intelligence) erweitern, so dass die Relation von Kennzahlen untereinander, deren zeitlicher Verlauf oder Drill-downs auf einzelne Geschäftsvorfälle möglich werden.

Sensitivitätsanalyse auf Knopfdruck

Diese Möglichkeiten bilden dann die Grundlage,

um gezielt Maßnahmen einleiten zu

können. So lassen sich bspw.

über die Entwicklung des

Bestandsbilds Potenziale in

der Disposition für einzelne

Produktgruppen identifizieren

oder die Zahlungskonditionen

für definierte Kundengruppen

optimieren. In

Verbindung mit definierten

Prozessverantwortlichen

wird somit die Grundlage für

eine gezielte Liquiditätsoptimierung

gegeben.

Interessant ist auch die Möglichkeit, über Sensitivitätsbetrachtungen zu ermitteln, welche Auswirkungen bspw. eine Reduzierung der Bindungsdauer bei Lieferantenverbindlichkeiten hat und wie sich die Freisetzung solcher liquider Mittel auf die Bilanz und GuV auswirken.

Systematik vor System

Wir bleiben unserem Grundsatz treu, nach

dem Systematik immer vor System kommt. In

diesem Fall schafft das OWC-Cockpit jedoch

eine Transparenz, die sonst nicht gegeben ist.

Das systematische Einleiten von Maßnahmen

aufgrund nachgewiesener Zusammenhänge

ist dabei der zentrale Baustein zur Sicherung

der Unternehmensliquidität.

erschienen in CIM Aktuell, 01/2009